◎天皇家代々の菩提寺「御寺」

◎降り参道(くだりさんどう)。大門から仏殿への参道が下り坂

◎釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏が安置されている

◎聖観音(楊貴妃観音)像が安置されている

ゆかりの人物:俊芿律師(しゅんじょうりっし)(創建)、四条天皇(最初に泉涌寺で葬儀を行った)創建:鎌倉時代

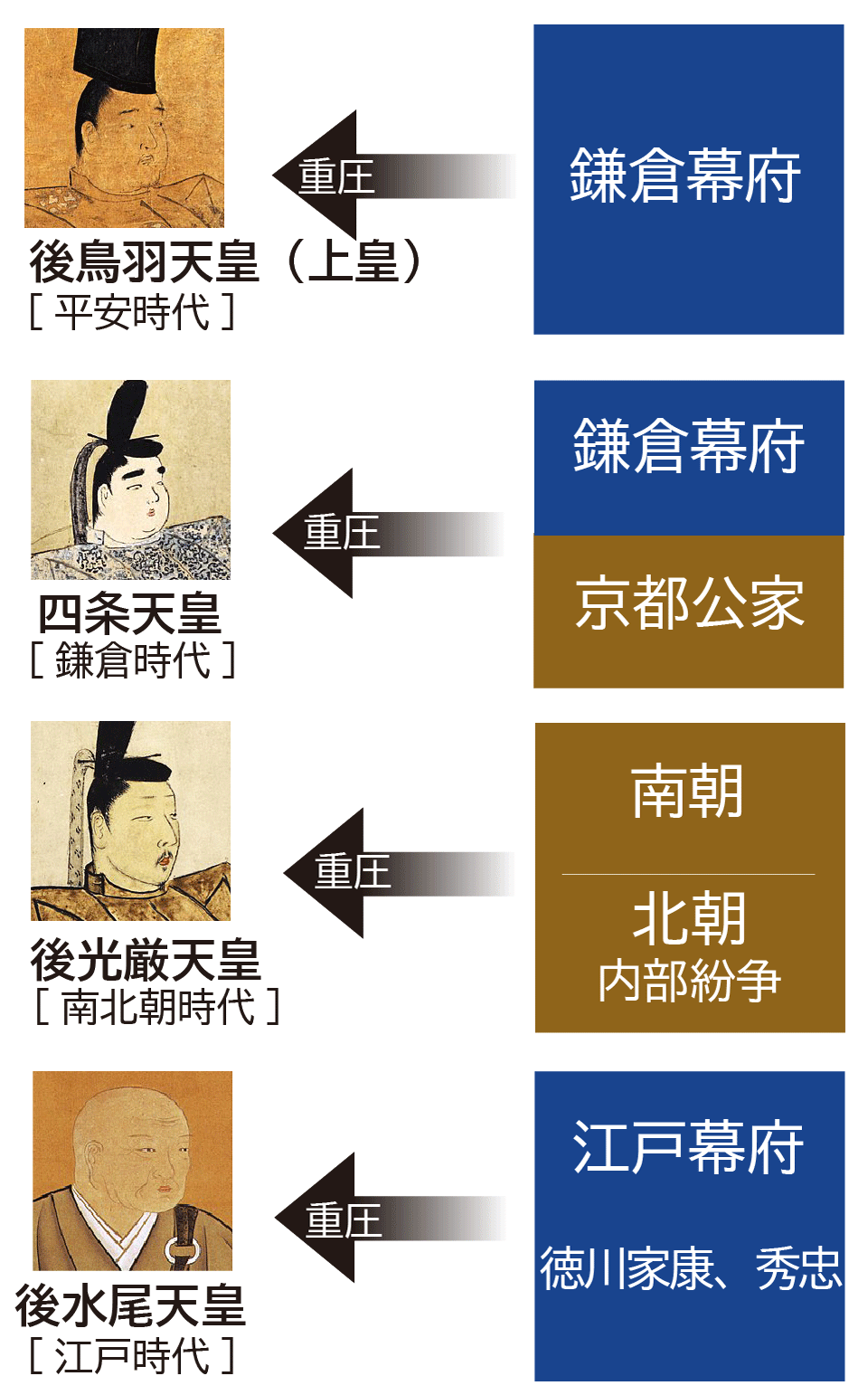

「御寺」にはどういった天皇が葬られたか

泉涌寺には代々の天皇のお墓があり、「御寺(みてら)」ともよばれる。

一番初めに葬られたのは

・87代四条(しじょう)天皇(鎌倉時代、1242年)だ。

その後は間があき、129年後に

・北朝4代後光厳(ごこうごん)天皇(南北朝時代、1371年)から再開。

途中2、3を除いて

・121代孝明天皇(江戸時代、1866年)まで15の天皇が葬られている(葬儀後に遺骨は別の場所の場合もある)。

なぜ泉涌寺なのか

微妙な立場の天皇を受け入れる

“皇室にゆかりが深い”というと「ずいぶんとやんごとなきお寺でお高くとまっているお寺やら」と思われそうだが、実はまったく逆なのだ。

それは、キーとなる4人の天皇をみるとわかる。

①後鳥羽天皇〔源平時代(平安・鎌倉)〕:泉涌寺創建時に絶大な寄付を行う

②四条天皇〔鎌倉時代〕:泉涌寺で葬儀を行った初の天皇

③後光厳天皇〔南北朝時代〕:北朝の天皇

④後水尾天皇〔江戸時代〕:泉涌寺に深く帰依

共通しているのは、平安の貴族政治から鎌倉の武家政治へ移行する時期であるということ。

武家が権力を握り、公家が劣勢となった時代の天皇であったことだ。

それぞれの時代において強い権力の側ではない立場にあり、どの寺も関係をもちたくないと思われがちな天皇を受け入れていたといえそうだ。

①後鳥羽天皇は、打倒鎌倉(武家政権)で承久の乱を起こすも失敗、島流しになる。

②四条天皇は、叔父が鎌倉幕府の征夷大将軍であり、祖父が京都の公家の大権力者の九条道長という系統で、公家でありながら親幕的でもあった。そのため公家から冷たい目でみられ、かといって幕府からの支持が厚いわけではない、微妙な立場にあった。

九条道長はもともと泉涌寺開祖の俊芿に帰依し、泉涌寺の支援者だった。

九条道長は東福寺を建立した人物。

東福寺(とうふくじ)は、鎌倉時代に建てられた臨済宗[禅宗]の寺。 国家の総元締めの寺である奈良の「東大寺」の「東」と、藤原氏の氏寺であり最も隆盛をきわめた奈良の「興福寺」の「福」を合わせた最大・最強の寺として建立された。...

③後光厳天皇は、足利尊氏が擁立した側・北朝の、天皇。

南朝との争いばかりか北朝内での対立、皇子に譲位し院政をしくも別の対立をうむなど厳しい運命のなか病死した。

④後水尾天皇は、徳川秀忠が朝廷の行動を規制する法令「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」を制定した時の天皇。

天皇は反抗した。

1626年には家康が建造した二条城に招かれ、徳川の権勢をみせつけられた。

オールマイティーの教義

泉涌寺開祖の俊芿(しゅんじょう)は鎌倉時代の僧で、中国・宋に学んだ。

泉涌寺を天台宗・真言宗・禅宗・浄土宗の四つの宗の道場とした。

天台宗・真言宗を信仰する公家のみならず禅宗・浄土宗を信仰する武家双方から深く帰依された。

泉涌寺の由来

泉涌寺は平安時代の855年に左大臣藤原緒嗣が僧・神修のために山荘を提供して寺としたのが始まり。

当時は仙遊寺と称していた。

その360年後の鎌倉時代に俊芿〔月輪大師(がちりんだいし)〕が登場したことで寺の名声があがる。

俊芿は宋で学び、天台宗・真言宗・禅宗・浄土宗の戒律復興に努めた。

1226年には82代後鳥羽上皇らから多大な寄付をうけ、寺を大伽藍に改修した。

この時、境内から清らかな泉が涌出したことから寺名を泉涌寺と改めた。

泉涌寺の開山は俊芿で、2026年には泉涌寺は「開山月輪大師八百年」記念行事が行われる。

伽藍は当時のものは応仁の乱でほとんど焼失した。

仏殿は1668年、徳川4代将軍・家綱によって再建された。

泉涌寺のみどころ

仏殿【重要文化財】

大門から仏殿への参道はゆるい降り坂になっている。

仏殿は古式の禅宗様で、天井へ高く複雑な組み物を上へ上へと組みあげられている。

内部には、三世仏が安置されている。

天井には雲龍図、裏壁の「白衣観音」は狩野探幽の筆によるもの。

三世仏

画像は泉涌寺絵葉書より

仏殿にご本尊の三世仏像が安置されている。

阿弥陀如来(向かって左)、釈迦如来(中央)、弥勒如来の三尊像で運慶作と伝えられる、。

三体で「過去」「現在」、「未来」を表し、三世すべての人々の平安と幸福を祈り続けている。

弥勒は「弥勒菩薩」が一般的だが、泉涌寺の弥勒は「弥勒如来」。

菩薩は修行中の状態で、修行の56億7千万年後に晴れて如来になる。

泉涌寺の弥勒如来は、ついに修行を終え出現した瞬間の弥勒仏を表していて珍しい。

聖観音(楊貴妃観音)像【重要文化財】

画像は泉涌寺絵葉書より

泉涌寺水屋形

泉涌寺の由来となった清泉を囲む屋形。

泉は現在も湧き出している。

泉涌寺の庭 御座所庭園(特別拝観)

御座所は、明治時代に京都御所内の皇后宮の御里御殿(おさとごてん)を移建したもの。

現在も天皇・皇后両陛下はじめ、皇族方の御参拝の際の休憩所として使われている。

この東南から南に庭がある。

広くないが、池、築山、さつきなどがまとまって配置されている。

みどころは、燈籠。

重心が低く火袋が六角形であることが特徴で「泉涌寺型雪見灯篭」ともよばれる。

重要文化財

仏殿

大門

聖観音(楊貴妃観音)像

京都府指定文化財

泉涌水屋形

舎利殿

宗派

真言宗。

日本のおもな宗派

| 密教系 | 天台宗 |

| 真言宗 | |

| 浄土宗系 | 浄土宗 |

| 浄土真宗 | |

| 日蓮宗 | |

| 禅宗系 | 臨済宗 |

| 曹洞宗 | |

| 黄檗宗 |