◎京都のなかの中国寺院。

◎萬福寺の弥勒菩薩は布袋さま。

◎木魚の元祖・魚鼓(ぎょく)がある。

◎インゲンマメは創建の隠元(いんげん)禅師がもってきた。

ゆかりの人物:隠元(いんげん)禅師(創建)。後水尾法皇、徳川4代将軍家綱(創建依頼)

創建:江戸時代

黄檗山萬福寺はもともと中国の寺院

金の布袋さま

萬福寺(万福寺 まんぷくじ)に入ると、通常の京都の寺院とは一風変わった雰囲気を感じる。

ことばは悪いが、厳粛さが薄いというか”〇〇ランド”に来たような、少しワクっとしてしまうのだ。

その理由は、おそらく布袋さまにある。

萬福寺の三門を抜けた最初の建物・天王殿に、金の布袋さまがいらっしゃる。

ぱんぱんに張った大きな腹で”に~”と笑って迎えてくれる。

萬福寺では弥勒仏として安置されているのだそう。

弥勒仏は、お釈迦様が亡くなった56億7千万年後に現れて人々を救済する仏様。

布袋を弥勒菩薩の化身とみるのは中国の信仰であり、萬福寺は中国の僧が創建した寺院なのだ。

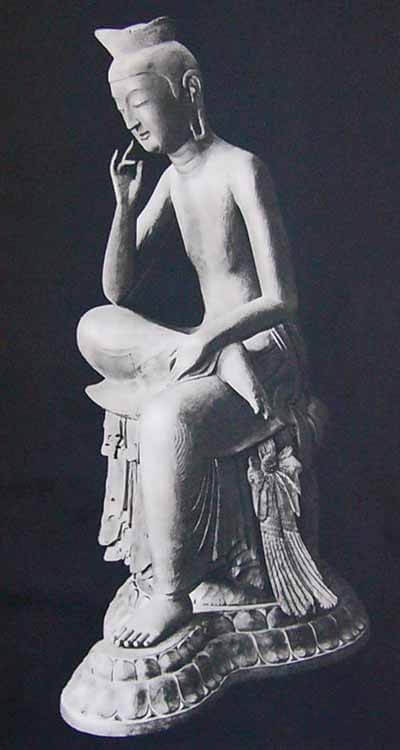

広隆寺の弥勒菩薩

中国の僧・隠元禅師(いんげんぜんし)が創建

鎌倉時代から、幕府はこれまでの貴族中心の奈良の仏教とは違う禅宗を取り入れるようになっていた。

江戸時代には、幕府は鎖国政策をとっていた。

オランダ・中国・朝鮮以外の外国との貿易が禁止されていたなか、改めて中国に目が向き、中国の禅を取り入れる機運が高まった。

日本の強い要望により来日したのが、隠元禅師。

隠元禅師は中国福建省の黄檗山萬福寺の高僧で日本でも有名だった。

来日後、後水尾上皇と徳川第4代将軍・家綱も信仰を深め、隠元禅師に寺院を創るよう土地を提供し、1661年萬福寺が創建された。

萬福寺は建築方法、建造物の配置、彫刻、絵画もすべて明の時代の中国風に整えられ、これらは創建当初のまま現存している。

萬福寺にある中国

牌楼(ぱいろう)式総門【重要文化財】

中央の屋根を左右より一段高くしている。これは中国門の牌楼式。

屋根の脇についているのは鯱ではなく、摩伽羅(まから)というインドの想像上の動物。

インドの女神が乗り物にしているガンジス川のワニをモチーフにしているそう。

水辺での最強の動物ということで聖域である寺内と外部との境界を表している。

総門の裏側には円が描かれている。

風水で運気をアップさせるとされる「白虎鏡」をモチーフとしたもの。

三門【需要文化財】

柱が円柱。

下の扁額「萬福寺」上の「黄檗山」は隠元禅師筆。

蛇腹天井(じゃばらてんじょう)

本堂、法堂、開山堂などの天井は丸いかまぼこ型をしている。

中国で「檐廊(えんろう)」とよばれる型。

垂木が蛇腹のように組まれており蛇腹天井といわれる。

韋駄天、四天王

韋駄天

清朝様式の像。

四天王

持国天

増長天

広目天

多聞天

石條(せきじょう)

中国の皇帝の象徴である龍の背の鱗をイメージしている。

中心の鱗を表す菱形の石には住持だけが立つことを許されており、住持以外は縁の長方形の石の上を歩く。

実際は観光客はみな菱形石を歩ける。

卍くずしの模様

中国明の時代の禅宗寺院の建築に使われる方式。

卍くずし模様は奈良時代の法隆寺ですでに見られるが、江戸時代にあらためて黄檗宗から取り入れられた。

たすき勾欄(こうらん)

柵が×の形に組まれている。(天王殿)

中国で使用されているデザイン。

開梆(かいぱん)/魚鼓(ぎょく)

魚の形をした報時用の木製の鳴り物。

木魚の元祖。

昼も夜も目を閉じない魚のように修行に励めというシンボルになっている。

長いバットのような棒を、おもいっきり振り上げて叩いてならす。

斎堂(食堂)前に設置されている。

雲版(うんぱん)

朝と昼の食事と朝課の時に打って知らせる。青銅製。

奥に見えるのが開梆。

お経、儀式作法

お経は中国音読み。

食事は机と椅子で摂る。

お経の書体

一切経という経典の印刷用の版木がある。

版木には文字数6万字のお経が彫られていて、その書体は中国・明のもので、日本の明朝体の手本となっている。

萬福寺の国宝 3建造物

萬福寺の建造物3棟が2024年に国宝に指定された。

三門から入って手前から

天王殿(天王殿)【国宝】

中に、金の布袋さん、韋駄天、四天王がいらっしゃる。

大雄宝殿(だいおうほうでん)【国宝】

本堂。

「大雄宝殿」の扁額は隠元禅師筆。

十八羅漢像(じゅうはちらかんぞう)

左側

右側

殿内左右に十八羅漢が安置されている。

必見は、右側の手前から4人目の羅睺羅尊者(らごらそんじゃ)。

羅睺羅尊者は釈迦の息子。

おなかをめくっていて、中から顔をだしているのはお釈迦様。

人は誰でも心に仏が宿っている、ことを表しているのだそう。

法堂(はっとう)【国宝】

卍くずしの勾欄がある。

獅子吼(ししく)の扁額

法堂に獅子吼の扁額が掲げられている。獅子が一度咆哮すると百獣が従うことから、釈迦の説法を獅子吼という。

黄檗宗大本山萬福寺の黄檗宗とは

黄檗宗(おうばくしゅう)は禅宗のうちの一つ。

「この世の中に存在するのは心だけで、目で見えるすべての物事や起こる現象は、心の働きがもたらしたもので、私たちの心の中にこそ阿弥陀様がおられ、極楽浄土を見出せるとされている」という教えだそう。

隠元禅師がもたらした食べ物・物

隠元 藤豆という幅の広い豆。いわゆるインゲンマメとは別種だが、関西ではインゲンマメとよぶこともある。

普茶料理(ふちゃりょうり) 中国の精進料理。

野菜と豆腐を中心にした油を使った栄養価の高い精進料理。

大皿で提供され、身分の上下なく卓を囲んでいただく。

萬福寺では予約でいただくことができる。

木魚

開梆(かいぱん)が小型化して念仏用に用いられるようになった。

煎茶 売茶翁(ばいさおう)がはじめた。

売茶翁はもともと元昭という萬福寺の僧だったが、後に僧籍を捨て、人生を煎茶に専念して過ごした。

世俗を捨てる茶道に徹した元昭を京の人々は売茶翁とよぶようになった。

売茶翁は萬福寺で売茶堂をたて煎茶を提供した。

国宝

法堂

大雄宝殿

天王殿

重要文化財

斎堂

三門

総門

開山堂

通玄門

宗派

黄檗(おうばく)宗[禅宗]

日本のおもな宗派

| 密教系 | 天台宗 |

| 真言宗 | |

| 浄土宗系 | 浄土宗 |

| 浄土真宗 | |

| 日蓮宗 | |

| 禅宗系 | 臨済宗 |

| 曹洞宗 | |

| 黄檗宗 |